健康科普|有一份基孔肯雅热防控指南需要您签收

秋天已然到来

可夏季的“蚊子军团”并未退场

依旧十分“猖狂”

被叮一口可能不仅是瘙痒红肿

更需警惕其背后的健康风险!

由蚊子传播的疾病——基孔肯雅热

它已在全球多个国家和地区引发疫情

什么是基孔肯雅热?

基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒引起,经伊蚊(主要是白纹伊蚊和埃及伊蚊)叮咬传播的急性传染病。

“基孔肯雅”这个听起来有些陌生的名字,源自非洲坦桑尼亚的土语,意为“弯腰”,形象地描述了患者因严重的关节疼痛而弯腰蜷缩的姿态。

关键点: 它与登革热由同一种蚊子传播,且临床症状相似,极易混淆,但致病病毒不同。

感染后有哪些症状?

基孔肯雅热的潜伏期一般为2-4天。大部分感染者会出现症状,主要表现为:

1.突发高烧: 体温可迅速升高至39℃以上。

2.严重关节疼痛: 这是最典型的特征。疼痛常涉及多个关节,尤其是手腕、脚踝、膝盖等,可能导致患者行动困难。这种关节痛可能持续数周甚至数月,严重影响生活质量。

3.皮疹: 发病后2-5天,面部和躯干可能出现斑丘疹。

4.其他症状: 伴有头痛、肌肉痛、恶心、疲劳和结膜炎等。

与登革热的重要区别:

虽然都会高烧和疼痛,但基孔肯雅热的关节痛更为剧烈和持久,而登革热可能导致更严重的出血倾向和休克,危险性更高。然而,无论哪种,都必须及时就医!

如何传播?

人与人之间不会直接传播。

它的传播模式是 “病人→蚊子→健康人”。

1.伊蚊叮咬了处于病毒血症期(发病前后数日)的患者或隐性感染者。

2.病毒在蚊子体内繁殖(约8-10天)。

3.带毒的蚊子再叮咬健康人,就将病毒传播了出去。

传播元凶:白纹伊蚊(花斑蚊)

这种蚊子白天叮咬人,尤其在清晨和黄昏时段活动频繁。它们喜欢在小型积水容器中繁殖,如花瓶、轮胎、废弃瓶罐、盆栽托盘等。

该如何防控?

目前,基孔肯雅热没有特效抗病毒药物,治疗主要以缓解症状为主;也尚无上市的疫苗。因此,预防是关键,而预防的核心就是防蚊灭蚊!

(一)清除蚊虫孳生地——“无水则无蚊”

1.“翻盆倒罐”:及时清理房前屋后、阳台、天台的所有积水,处理废弃的容器。

2.“清洁疏浚”:清理排水沟、下水道,保持畅通无积水。

3.“管理水体”:对于有用的积水,如水生植物花瓶,应至少每周彻底换水一次,或在水体中养鱼。储水容器务必加盖。

4.“处理死角”:闲置的轮胎、塑料布等容易积水的杂物,应妥善存放或丢弃。

(二)做好个人防护——“不让蚊子叮咬”

5.户外活动时:穿着浅色的长袖衣裤,减少皮肤暴露。

6.使用驱蚊剂:在皮肤裸露部位涂抹含有避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁等有效成分的驱蚊液。

7.安装纱门纱窗:阻止蚊子进入室内。

使用物理屏障:睡眠时使用蚊帐、蚊香、电蚊拍等。

(三)及时就医与告知

如果出现突发高烧、严重关节痛等疑似症状,且在自己生活或活动的区域有类似病例发生,或在发病前2周内有相关地区旅行史,应立即就医,并主动告知医生可能的蚊虫接触史或旅行史,以便尽早诊断和治疗。

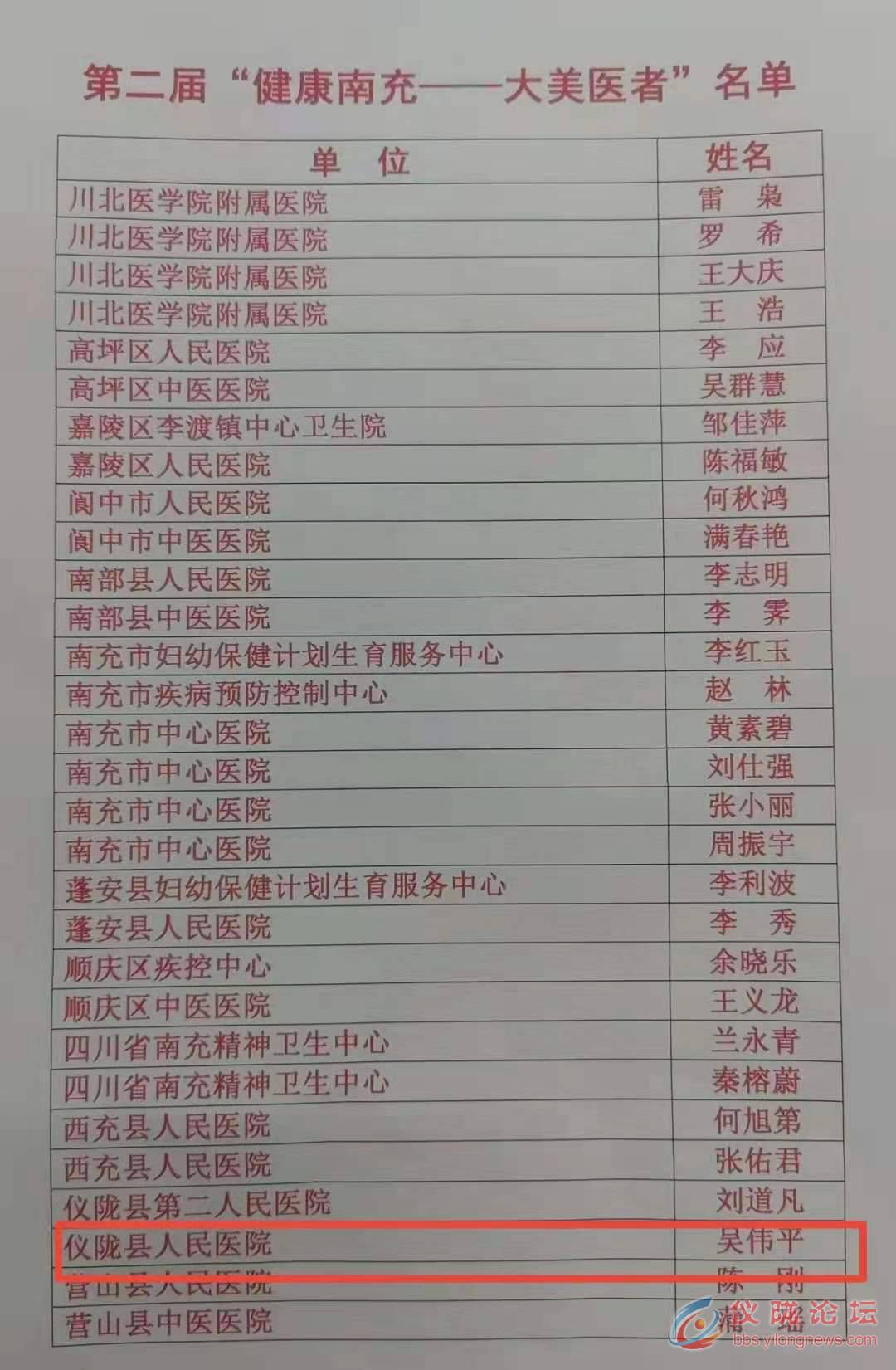

仪陇县人民医院 公共卫生管理部 杨青青

游客

游客