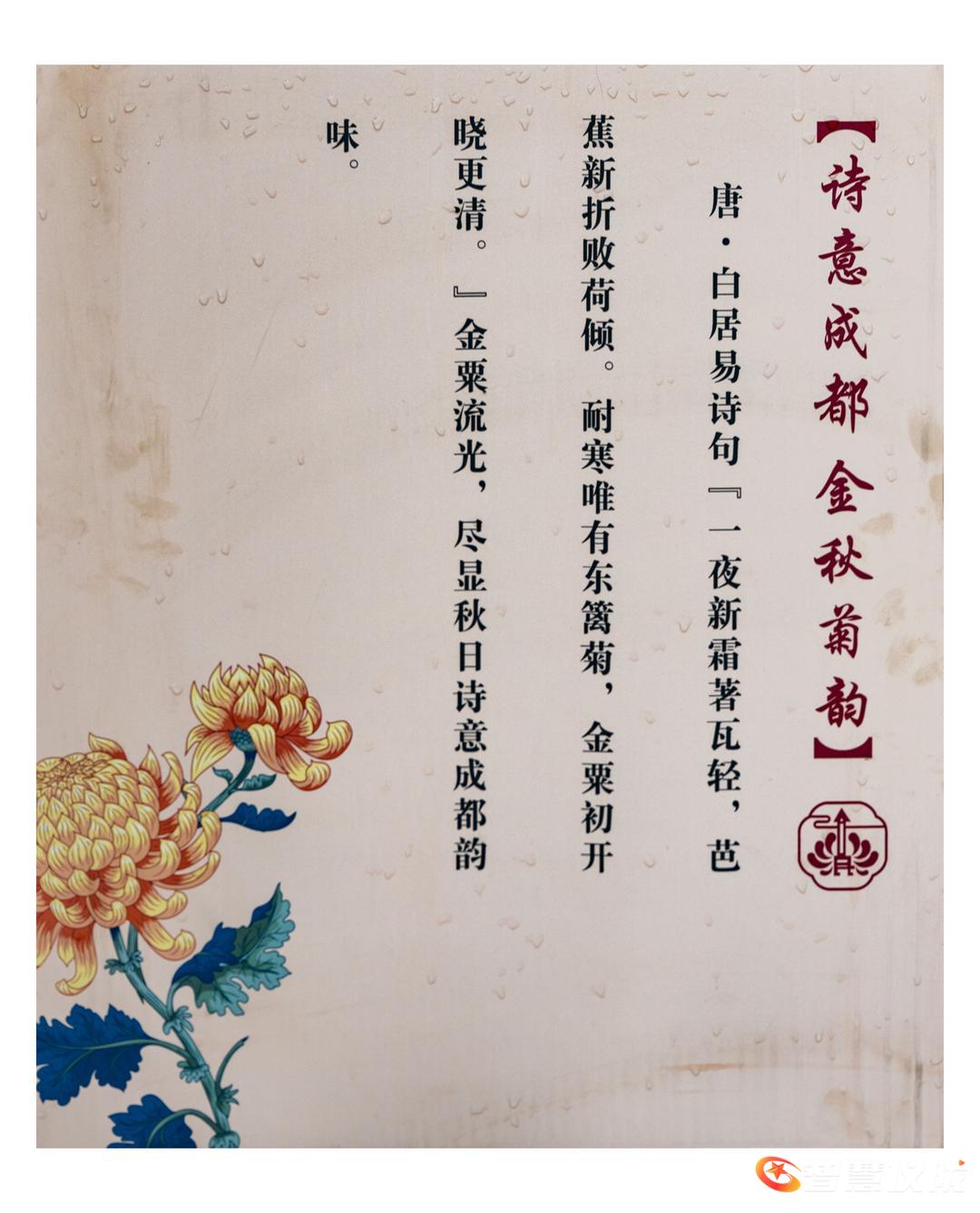

[风景] 诗意成都 金秋菊韵

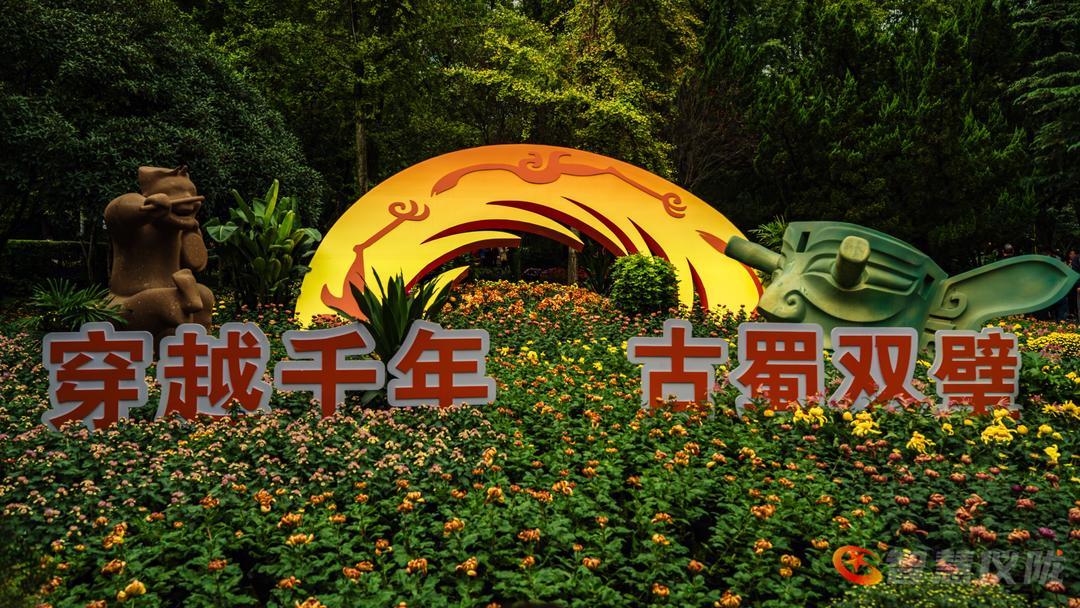

一脚踏入成都人民公园,恰似猝然撞进一幅鲜活的古卷,卷首题字,该是《金秋菊韵》无疑。街市的车马喧嚣还在耳畔萦绕,混着巷口糖油果子的甜香,已被一道无形的门槛拦在身后。眼前唯有泼天的色彩——喧闹着,又沉静着,连空气里都浮着淡淡的菊香,混着盖碗茶的清苦,酿成独属成都秋日的味道。

这场秋日盛会,主角从来都是菊花。她们绝非被随意摆放,倒像从唐诗宋词的韵脚里、古画工笔的皴(cūn)染间,循着旧约赴会而来,将这方天地化作专属厅堂。花畦边的竹制栏杆上,还缠着些许未褪尽的爬山虎,红透的叶片与菊的黄、白、绿相映,倒添了几分市井里的野趣。

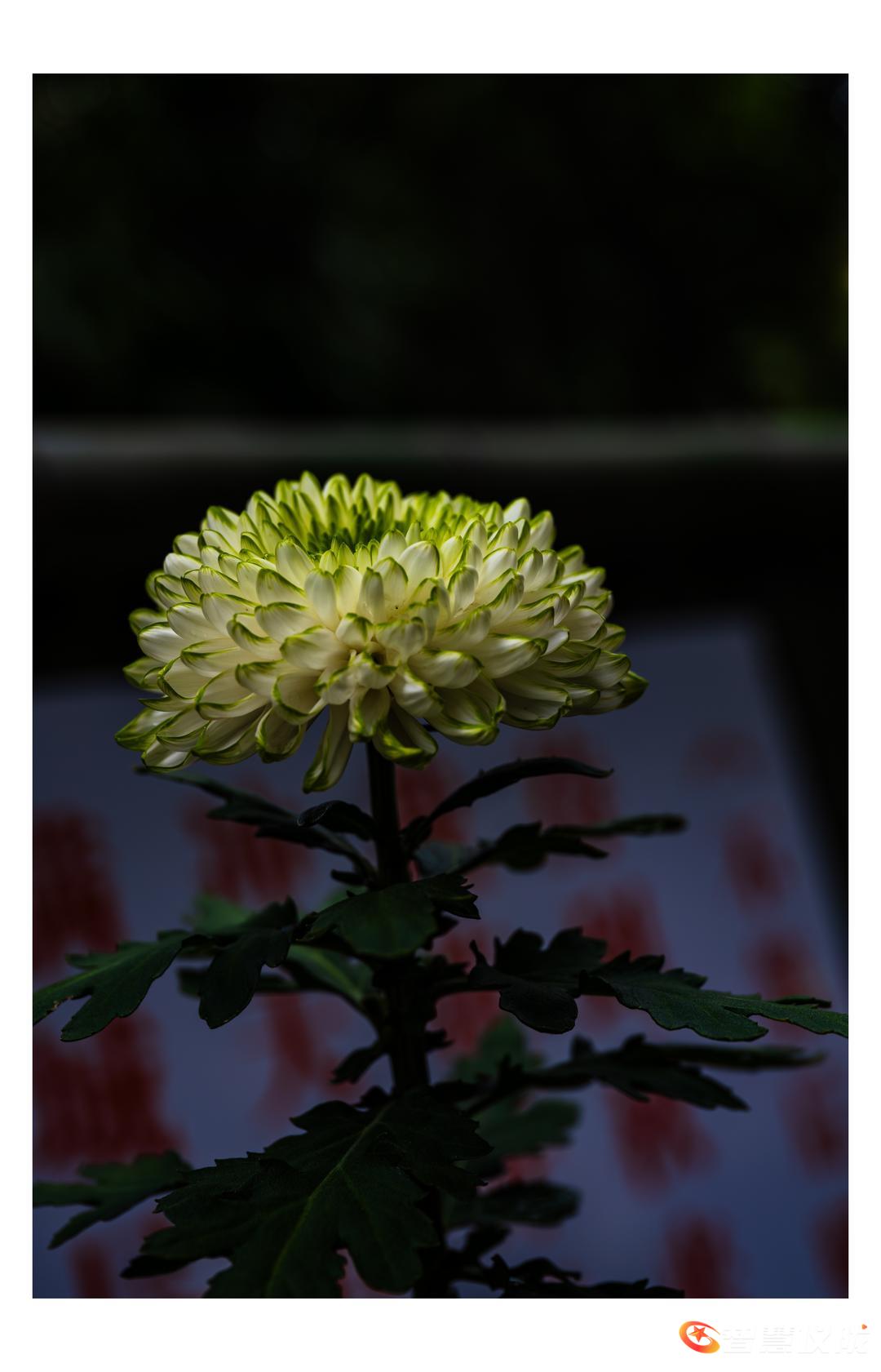

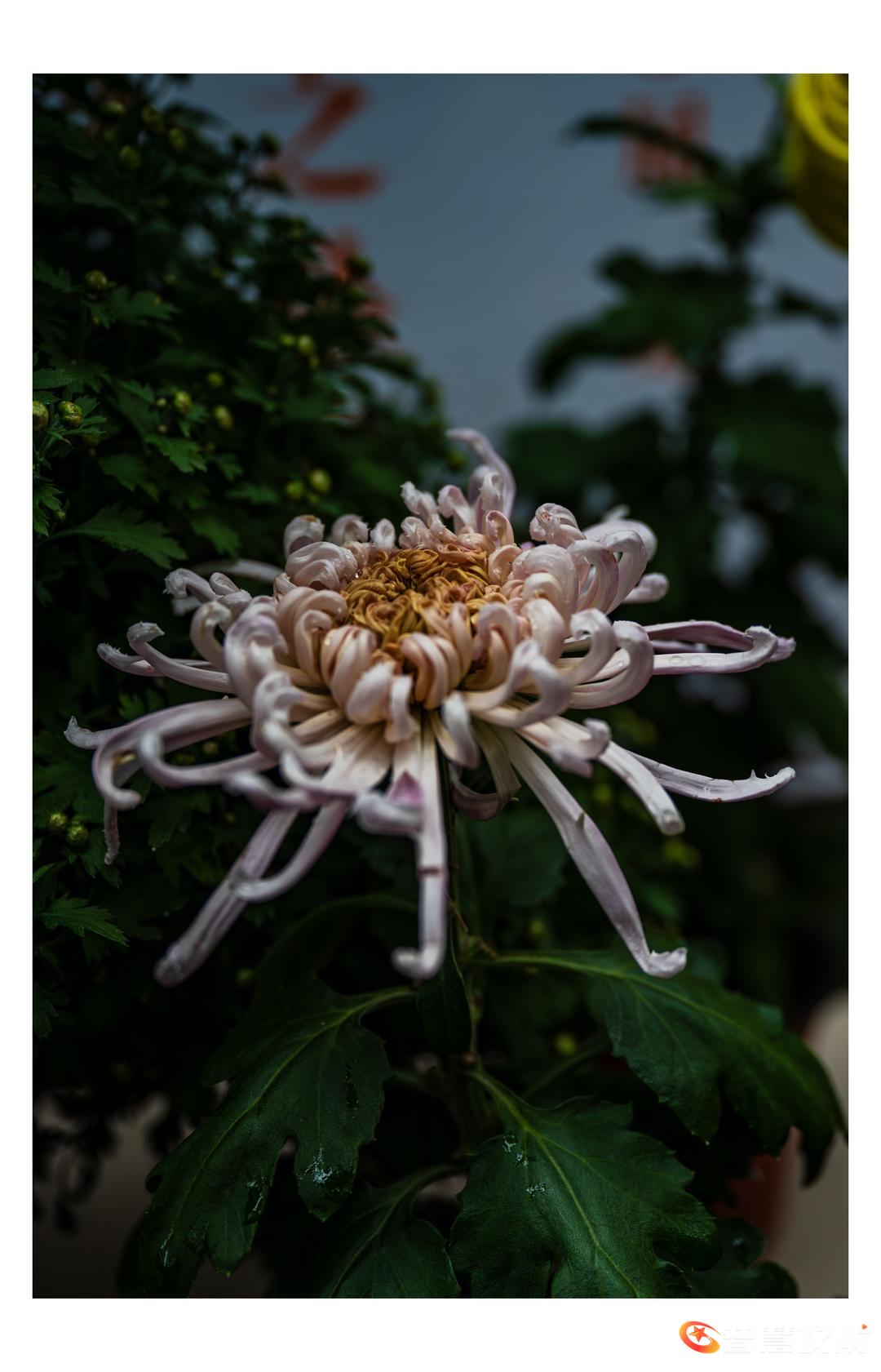

你瞧那“胭脂点雪”,细窄的白瓣层层叠叠,像揉皱的素绢,尖端却嵌着米粒大的娇红碎点,如微醺的大家闺秀,雪颊泛着红晕,半掩于锯齿状的绿叶后,藏着几分“犹抱琵琶半遮面”的羞怯。可即便低眉敛目,花瓣边缘却始终挺括,不见半分垂软,那是藏在温婉里的贞定——纵有风情,亦守本真,不随秋风肆意摇摆。不远处的“绿牡丹”则团簇如饱满的绣球,阔大的花瓣边缘微微向内卷曲,像被巧手抿过的绸缎,漾开玉般温润的青绿,顶端还泛着一丝乳白,像极了端坐堂前的世家夫人,端庄伫立,不言不语,自显雍容气度。她的“贞”藏在那份从容里,任周遭游人举着手机拍照、孩童追着蝴蝶奔跑,始终保持着姿态的完整与色泽的温润,不媚俗、不张扬。

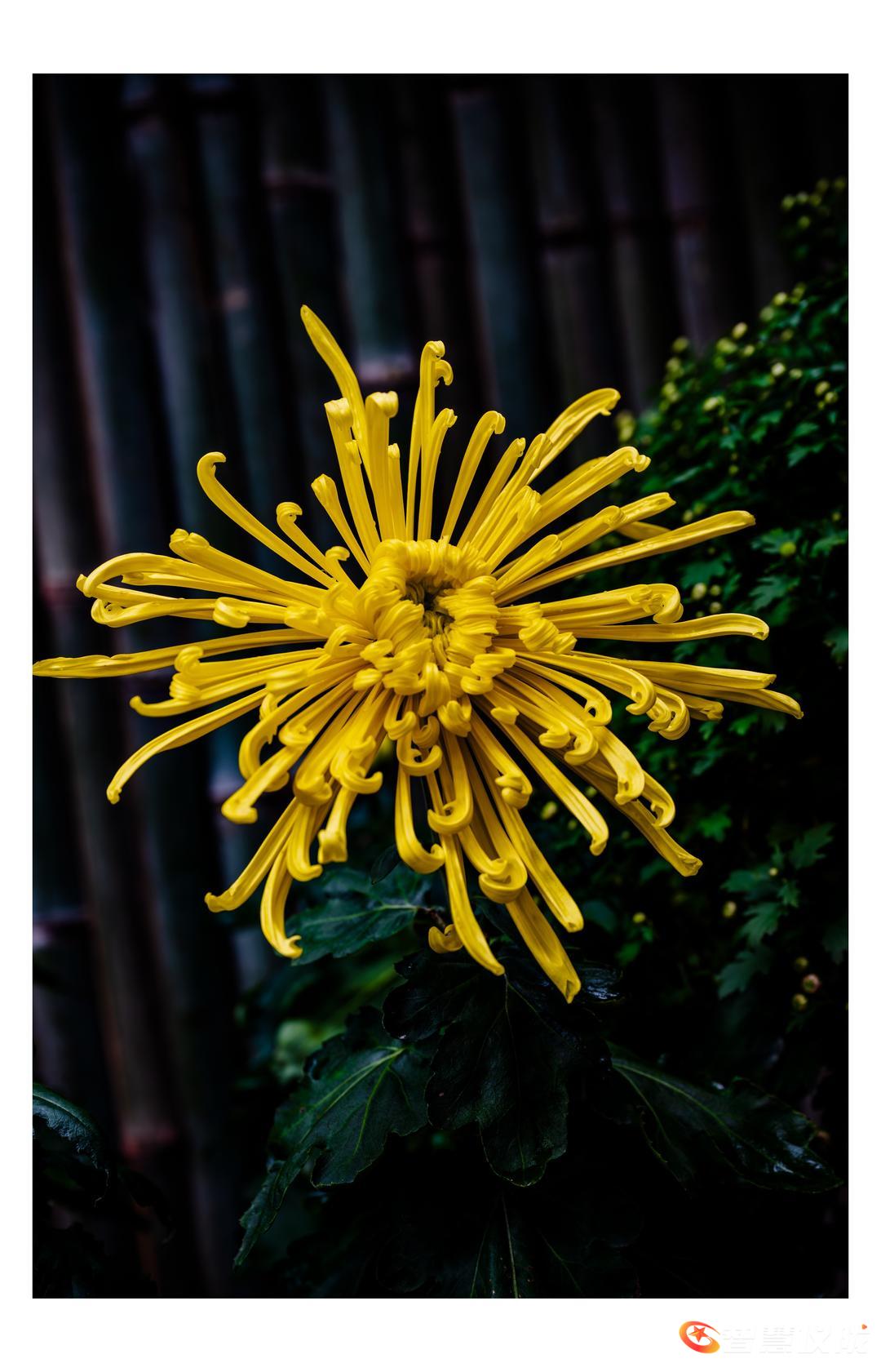

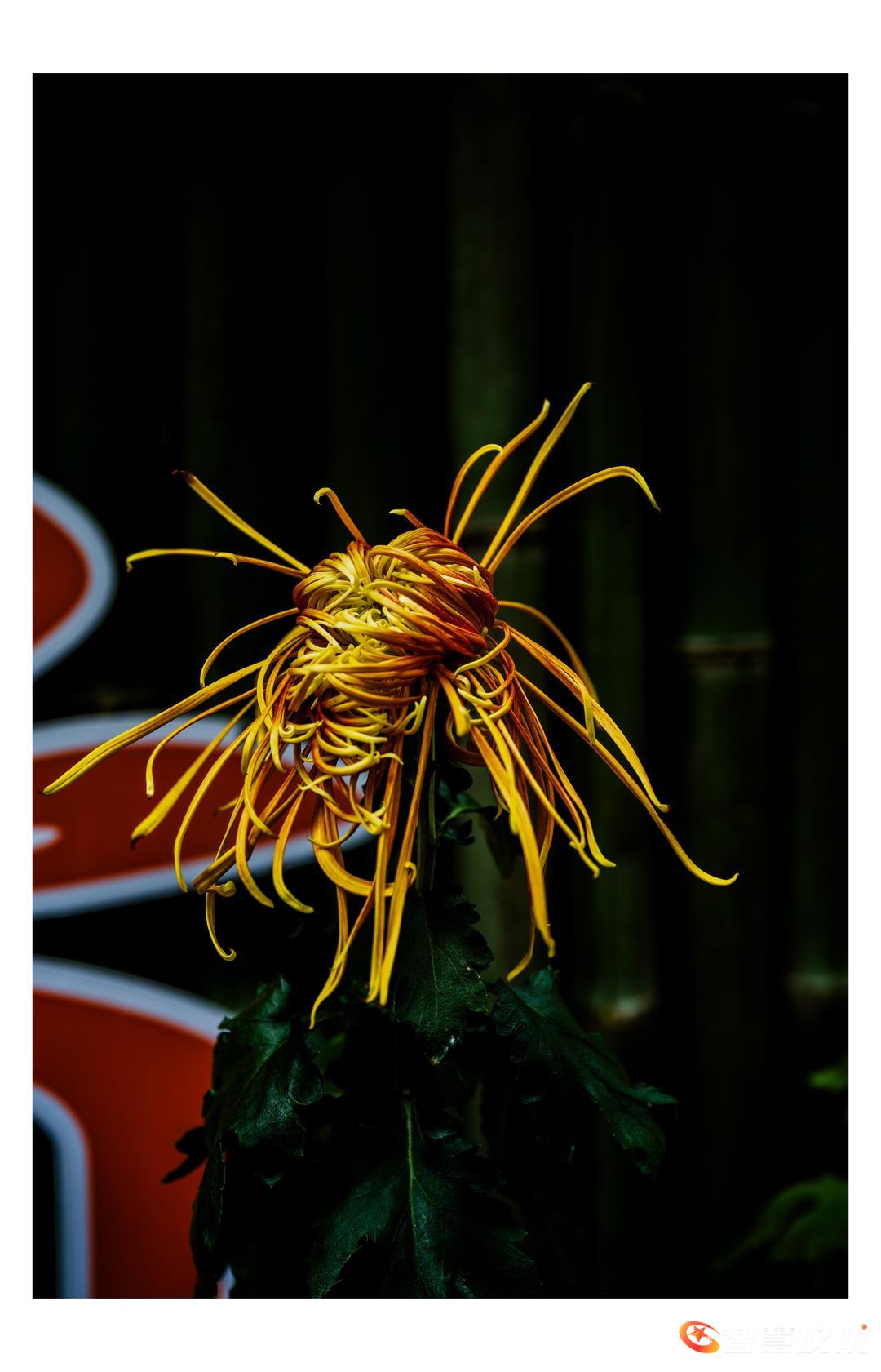

最是夺目的当属“金背大红”,细长的花瓣呈放射状舒展,瓣背如鎏金般灿烂,迎着光便泛出流动的光泽,瓣面却如丹砂般炽烈,红得近乎灼眼。她开得奔放坦荡,花盘足有碗口大,仿佛要将毕生热力全在此刻迸发,活脱脱一位披甲执剑的巾帼英雄。秋风掠过花田,带着府南河的湿润气息,她不似细弱花草那般伏倒,反倒枝干挺直如竹,花瓣翻飞如战旗招展,这便是菊的“傲”——不是孤芳自赏的冷傲,是敢于在万物凋零时挺身而出,与寒霜对峙的刚猛。即便风势再烈,也只吹得她姿态更劲,吹不散那份蓬勃的生命力。不远处还有“墨菊”悄然立着,深紫近黑的花瓣裹得紧实,像蘸了浓墨的毛笔尖,透着一股沉稳的傲气,仿佛不屑与其他菊花争艳,却自有“墨韵天成”的风骨。

她们各有性情:或娴静中藏贞,或豪迈里见傲,或娇羞下守节,或洒脱中含骨,共谱秋日最华丽的乐章。这般千姿百态,恰应了元稹的朴拙偏爱:“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。”这句诗道尽的何止是对菊的偏爱,更是对其“贞”的赞颂——当春日浣花溪的桃李、夏日荷塘的芙蕖皆随季节谢幕,唯有菊花坚守时序之约,在该绽放时倾尽光华,这份对生命节律的忠诚,便是最动人的贞操。

而苏东坡笔下“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”的咏叹,更将菊的“傲”推向极致。想那当年东坡寓居成都时,定也见过这般秋景:荷叶枯败、撑不起雨滴的萧瑟里,菊即便花瓣凋落大半,枝干却依旧挺拔如剑,直指苍穹。这不是未历风霜的稚嫩挺拔,是经秋寒浸洗、霜雪击打后,反而愈发坚韧的风骨。就像那些历经世事沉浮却不改初心的士人,纵然境遇坎坷,气节与尊严分毫未损。

我静立花径,承接这份穿越千古的默契。夕阳余晖温柔漫过,给每片花瓣镶上金边,也给不远处茶桌旁的竹椅镀上暖光。游人身影在花间斑驳晃动,笑语被秋光滤过,变得柔和遥远,偶尔还能听见茶博士“掺茶咯”的吆喝声,混着菊香飘得很远。

恍惚间,似见陶渊明从东篱悠然走来,与我并肩。他会心一笑,吟出千古名句:“采菊东篱下,悠然见南山。”这位“菊之知己”笔下的菊,藏着另一种“傲”与“贞”——不恋朝堂繁华,甘愿归隐田园,是对世俗功名的“傲”;坚守本心与气节,不为五斗米折腰,是对精神品格的“贞”。此情此景虽无南山可眺,但眼前繁花、人群、盖碗茶的热气与满园秋意,不正是另一种“悠然”?菊之韵,或许从不在离群索居,而在无论身处市井喧嚣还是山野寂静,皆能守得内心澄澈安静,这份“出尘却不离世”的坚守,正是其傲与贞的最高境界。

离园时,暮色已渐浓,巷口的蛋烘糕香气勾着人。我带不走一花一叶,步履却愈发轻盈——一袖清芬里藏着菊的贞,一怀秋色中盛着菊的傲,早已装满心间。今夜梦回,定然是那片金黄璀璨、风骨铮铮的天地。

游客

游客