【健康科普】预防慢性病,从膳食营养开始

慢病指的是慢性非传染性疾病,是一类起病隐匿,病程长而且病情迁延不愈,病因复杂的疾病的概括性总称。常见的慢性病主要有心脑血管疾病、糖尿病、高脂血症、痛风等。

慢病也可以叫做生活方式病,常常是因为不健康的生活方式引起,比如吸烟、过量饮酒、高盐、高脂、运动过少等。这些都是慢病发生、发展的主要危险因素。

一、心血管疾病

心血管疾病(CVD)是一类涉及心脏或血管的疾病。CVD包括冠心病(CAD),例如心绞痛和心肌梗塞(通常称为心脏病发作)。其他CVD包括中风、心力衰竭、高血压心脏病、风湿性心脏病、心肌病、异常心律、先天性心脏病、瓣膜性心脏病、心脏炎、主动脉瘤、外周动脉疾病、血栓栓塞性疾病和静脉血栓形成。

营养原则:

1.主食:谷类为主是中国传统的膳食结构,也是平衡膳食的基础。冠心病、高血脂、动脉粥样硬化等患者需要控制精白米面的摄入,适当增加杂粮类。(建议将1/4的白米换成杂粮)

2.肉类:心血管疾病患者大都建议低脂饮食。红肉中饱和脂肪含量较高,需控制摄入量;同时在日常饮食中避免肥肉、动物皮、内脏等脂肪含量较高食物。

3.蔬菜:每天摄入500g左右。

4.水果:每天要保证新鲜水果的摄入。果汁、水果罐头、果干等加工制品会造成一定的营养素流失,不能替代鲜果。

5.大豆:大豆及其制品是我国饮食结构中重要的一部分,富含植物优质蛋白、膳食纤维、钾、钙等。

6.鸡蛋:鸡蛋富含优质蛋白质、维生素和矿物质,胆固醇集中在蛋黄。近年来,对于膳食胆固醇的研究结论并不一致。总体而言,膳食胆固醇摄入能够部分影响血液胆固醇水平。有血脂代谢问题的人群,仍需控制高胆固醇膳食的摄入,如动物内脏、红肉、一天摄入多个蛋黄等等。

7.坚果:坚果好吃但不宜过多;并且市售坚果中很多会额外加盐、加糖,建议多选择原味坚果。

8.油盐:植物油20-25g/d,多用蒸煮等非油炸方法。

中国居民膳食指南建议每人摄入盐<5g/d,合并高血压或心衰者应注意进一步限制钠盐摄入。(同时注意隐形盐的摄入,如泡菜、酱油、豆瓣酱等)。

二、糖尿病

糖尿病的危险因素多与不合理膳食相关,包括长期高糖、高脂肪、高能量膳食等。纠正不良生活方式,践行合理膳食和积极运动,一直是预防和控制糖尿病发生、发展的有效手段。对于糖尿病前期和某些病程短、胰岛功能尚可、合并超重肥胖的 2 型糖尿病患者,采用膳食干预和生活方式改善可帮助实现血糖的良好控制;对于病程长、血糖控制不佳、使用降糖药物的 2 型糖尿病患者以及 1 型糖尿病患者,也有助于实现血糖达标,预防和延缓糖尿病并发症发生,改善生活质量,节约医疗费用支出。

营养原则:

1.食物多样,养成和建立合理膳食习惯。 膳食管理和治疗是糖尿病患者血糖控制的核心,应遵循平衡膳食的原则,做到食物多样、主食定量、蔬果奶豆丰富、少油、少盐、少糖,在控制血糖的同时,保证每日能量适宜和营养素摄入充足。

2.能量适宜,控制超重肥胖和预防消瘦。 糖尿病患者要特别注重保持体重在理想范围,提高机体免疫力,降低疾病的发生发展风险。我国成人健康体重的体质指数(BMI)应保持在 18.5-23.9kg/m2之间。从年龄和降低死亡风险考虑,65 岁以上老年人可适当增加体重。

3.主食定量,优选全谷物和低血糖生成指数食物。主食定量,不宜过多,多选全谷物和低 GI 食物;其中全谷物和杂豆类等低 GI 食物,应占主食的 1/3 以上。

4.积极运动,改善体质和胰岛素敏感性。糖尿病患者可在餐后运动,每周至少 5 天,每次 30~45分钟,中等强度运动要占50%以上,循序渐进,持之以恒。

5.清淡饮食,限制饮酒,预防和延缓并发症。培养清淡口味,每日烹调油使用量宜控制在 25g 以内,少吃动物脂肪,适当控制富含胆固醇的食物,预防血脂异常。食盐用量每日不宜超过 5g。同时,注意限制酱油、鸡精、味精、咸菜、咸肉、酱菜等含盐量较高的调味品和食物的使用。足量饮用白水,也可适量饮用淡茶或咖啡,不喝含糖饮料。

6.食养有道,合理选择应用食药物质。中医食养是以中医理论为基本指导,以性味较为平和的食物以及食药物质,通过“扶正”与“纠偏”,使人体达到“阴平阳秘”的健康状态。

7.规律进餐,合理加餐,促进餐后血糖稳定。进餐规律,定时定量,是维持血糖平稳的基础。规律进餐指一日三餐及加餐的时间相对固定,定时定量进餐,可避免过度饥饿引起的饱食中枢反应迟钝而导致的进食过量。不暴饮暴食,不随意进食零食、饮料,不过多聚餐,减少餐次。

8.自我管理,定期营养咨询,提高血糖控制能力。有效管理和控制血糖平稳,很大程度上取决于患者的自我管理能力。

三、高脂血症

高脂血症危险因素多与不合理膳食相关,如过量的饱和脂肪酸或反式脂肪酸摄入等。健康生活方式干预是全球公认的高脂血症防治策略。膳食营养通过调节血脂、血压或血糖水平等危险因素,影响动脉粥样硬化的发生,从而在预防高脂血症引起的心血管疾病中发挥重要作用。

营养原则:

1.吃动平衡,保持健康体重。高脂血症人群在满足每日必需营养需要的基础上,通过改善膳食结构,控制能量摄入,维持健康体重,减少体脂含量,有利于血脂控制。

2.调控脂肪,少油烹饪。限制总脂肪、饱和脂肪、胆固醇和反式脂肪酸的摄入,是防治高脂血症和动脉粥样硬化性心血管病的重要措施。高脂血症人群食物制作应选择少油烹饪方式,减少食品过度加工,少用油炸、油煎等多油烹饪方法,多选择蒸、煮等方式。

3.食物多样,蛋白质和膳食纤维摄入充足。在控制总能量及脂肪的基础上,选择食物多样的平衡膳食模式,食物每天应不少于 12 种,每周不少于 25 种。

4.少盐控糖,戒烟限酒。高脂血症人群膳食除了控制脂肪摄入量,还要控制盐和糖的摄入量。培养清淡口味,食盐用量每日不宜超过 5g。

5.因人制宜,辨证施膳。长期过量食用油腻和甘甜的食物能够使人产生内热、胸腹胀满,导致肥胖,引发各种疾病,高脂血症人群尤应注意。饮食不可过烫、过凉,要做到寒温适中,规律进食,勿饥饱不均。

6.因时制宜,分季调理。人与自然是一个有机整体,在四时节律影响下,人体血脂水平亦会存在一定差异,针对不同季节的特点,食养有不同的要求。

7.因地制宜,合理搭配。受不同地区气候、环境影响,居民膳食习惯、生理特征存在差异,根据地域调整膳食,对人体健康具有重要作用。

8.会看慧选,科学食养,适量食用食药物质。对于高脂血症人群,可通过看标签来选择适合的食品,满足营养需求,例如通过看营养标签选择脂肪含量低的食品,同时了解食品中能量和相关营养成分的含量,包括碳水化合物、蛋白质、膳食纤维以及钠等,做到科学合理选择。

四、高血压

高血压是以血压升高为主要特点的全身性疾病。高血压危险因素多与不合理膳食相关,包括高钠、低钾膳食、过量饮酒等。与膳食密切相关的超重和肥胖也是高血压患病的重要危险因素,尤其是中心性肥胖,与高血压关系更为密切。膳食干预是国内外公认的高血压防治措施,对血压改善极为重要。 营养原则:

1.减钠增钾,饮食清淡。每人每日食盐摄入量逐步降至 5g 以下;增加富钾食物摄入。清淡饮食,少吃含高脂肪、高胆固醇的食物。增加膳食中钾摄入量可降低血压。增加富钾食物(如新鲜蔬菜、水果和豆类等)的摄入量;肾功能良好者可选择高钾低钠盐。不建议服用钾补充剂(包括药物)来降低血压。

2.合理膳食,科学食养。高血压患者应该遵循合理膳食原则,丰富食物品种,合理安排一日三餐。

3.吃动平衡,健康体重。推荐将体重维持在健康范围内:体质指数(BMI)在18.5~23.9kg/m2(65 岁以上老年人可适当增加);男性腰围<85cm,女性腰围<80cm。建议所有超重和肥胖高血压患者减重。控制体重,包括控制能量摄入和增加身体活动。

4.戒烟限酒,心理平衡。不吸烟,彻底戒烟,避免被动吸烟。戒烟可降低心血管疾病风险,强烈建议高血压患者戒烟。不饮或限制饮酒。即使少量饮酒也会对健康造成不良影响。减轻精神压力,保持心理平衡。

5.监测血压,自我管理。定期监测血压,了解血压数值及达标状态,遵医嘱进行生活方式干预,坚持长期治疗,自我管理。

五、痛风

痛风(gout)是由于嘌呤代谢障碍及(或)尿酸排泄减少导致血尿酸增高进而引起组织损伤的一组疾病。高尿酸血症的饮食治疗原则是为了减少外源性和内源性的尿酸生成,促进体内尿酸的排泄。

营养原则:

1.吃动平衡,健康体重。高尿酸血症的发生与体重、体质指数、腰臀比等呈正相关,故对于超重及肥胖患者应注意限制总能量摄入,以达到并保持适宜体重。体重减轻应遵循循序渐进原则,避免体重短期内过多过快降低引起机体产生大量酮体与尿酸竞争排出,造成血尿酸水平升高,导致痛风急性发作。

2.足量饮水,限制饮酒。充足水分有利于体内尿酸的排出。饮水过少是高尿酸血症和痛风的危险因素。水分缺乏时不足是可能诱发痛风的发作,且在适量的补充水分后3-4天,血尿酸值常可恢复到正常值。适量的补充水分是防止痛风发作或恶性肿瘤化疗后引起急性痛风发作以及减少尿酸结石形成中一项重要的措施。酒类中乙醇可增加尿酸合成,同时可使血乳酸浓度升高,抑制肾小管分泌尿酸,导致肾脏尿酸排泄减少。饮酒的类型亦与痛风发作相关,啤酒与痛风的相关性最强,烈酒次之,中等量以下的红酒不增加痛风的危险性。减少酒类的摄入作为痛风的一级预防。

3.食物多样,限制嘌呤。大量食用肉类、动物内脏、贝类为痛风发病的危险因素。正常成人日常膳食嘌呤摄入量为600-1000mg/d,高尿酸血症及痛风患者应长期限制膳食中的嘌呤摄入量。

4.蔬奶充足,限制果糖。文献指出每日摄入超过2杯(1杯为250ml)的牛奶可降低50%的痛风发生率。另外一个为期4周时间的临床试验发现,完全无乳制品的饮食,会增加血尿酸的浓度。目前的研究表明,乳制品对高尿酸血症具有保护作用,可能的原因是通过促进尿酸的排泄和潜在的抗炎功效完成的。因此鼓励高尿酸血症及痛风患者摄入低脂/脱脂乳制品。果糖是目前已知的唯一能升高血尿酸的碳水化合物,同时果糖还可增加胰岛素抵抗,继而形成高胰岛素血症,降低尿酸排泄。富含果糖的饮料可增加女性患痛风的风险。含糖软饮料和果糖可增加男性患痛风的风险。痛风患者应避免食用高果糖浆甜化的苏打水、其他饮料或食物;限制自然糖分果汁及含糖饮料的摄入。

5.科学烹饪,少食生冷。烹饪方式对健康同样重要。推荐清淡烹饪,减少油炸和高盐食物,避免生冷食品,以减少对脾胃的损伤。

6.辩证辨体,因人施膳。从膳食结构、饮食习惯、生活条件等的变化来看,先天脾胃虚弱,或后天饮食失养,损伤脾胃是痛风发病的关键因素,脾胃失调、湿浊内生是痛风反复不愈的症结所在。痛风食养关键在于调理脾胃,推荐食用白扁豆、玉米须、麦芽、山药、芡实、大枣、橘皮、山楂、五指毛桃、茯苓等。脾主肌肉,选择和缓、少量、持续的运动方式,可以使筋骨舒展,脾胃得健。结合患者的体质特征和临床症状,根据常见中医证型,合理膳食。

7.因地因时,择膳相宜。我国幅员辽阔,不同地区膳食习惯差异较大。沿海地区食材丰富,有长期食用海产品习惯,部分地区有以高嘌呤食材为主的煲汤习惯;内陆地区常吃畜禽肉和淡水鱼虾,蔬果类食物摄入相对较低;高原地区常吃青稞、酥油、牛羊肉,蔬菜水果及饮水量较少。膳食习惯是诱发痛风的重要因素,因此要因地制宜,构建合理的膳食结构,养成良好的膳食习惯。

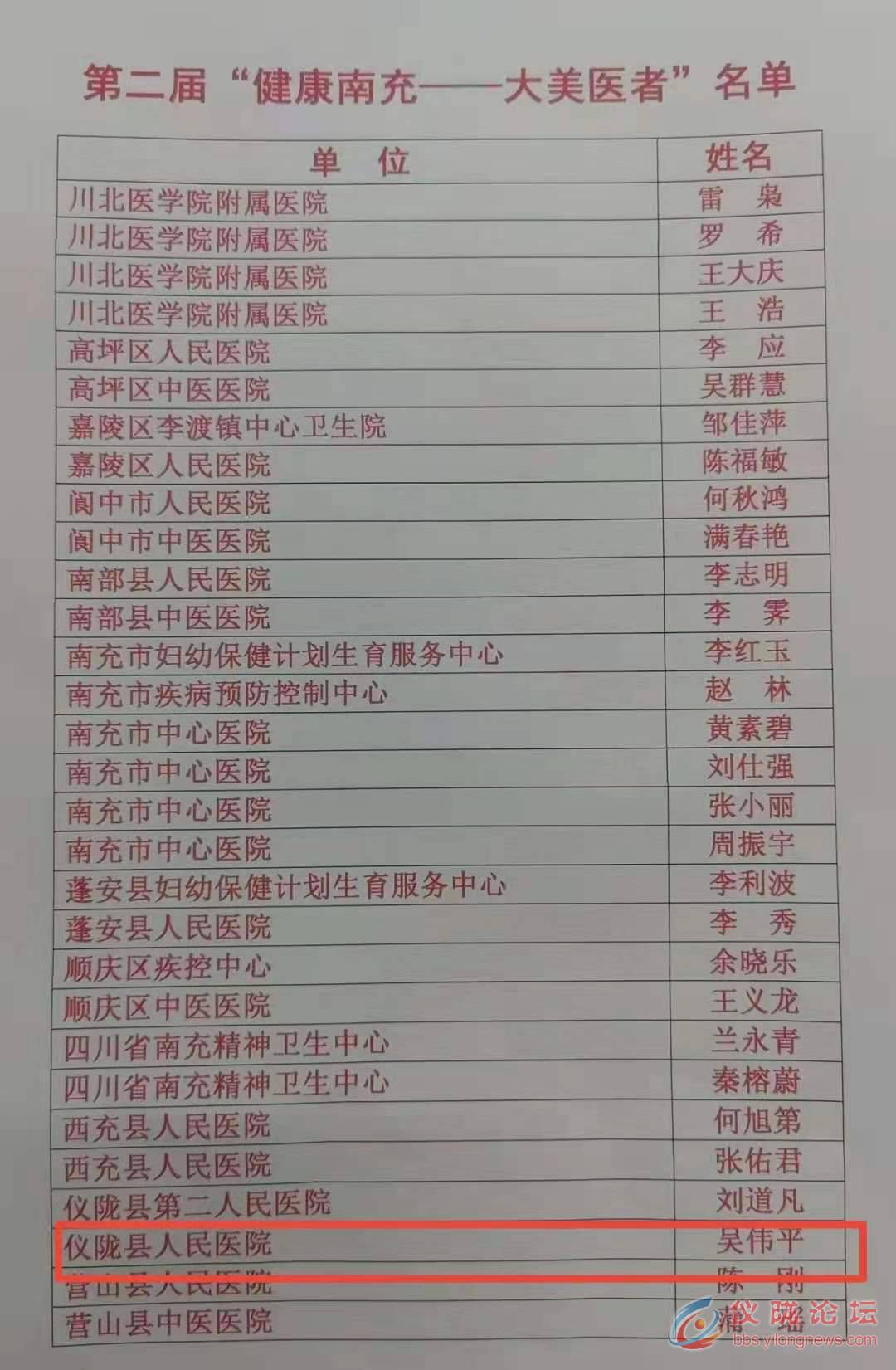

供稿 仪陇县人民医院 唐丽君

游客

游客